Почаевская Успенская Лавра была основана иноками, ушедшими из Киева от татарского разгрома в 1240 г. Отшельники спасались в Кременецких лесах и в Почаевской горе, где селились в пещерах. За свою подвижническую жизнь они удостоились посещения Богоматери. Она явилась «в столпе огненном, на скале стоящей» и оставила след правой ноги, наполненный водою. В ХVI в. игуменом лавры был Преподобный Иов, оставивший мир еще десятилетним мальчиком. Он был возведен в ранг святых.[18]

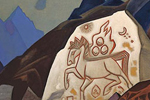

Троицкий собор был построен в 1906-1912 гг. по проекту А.В.Щусева в стиле храмового зодчества ХI-ХII вв.[19] Щусев настаивал перед монастырскими заказчиками, чтобы монументальные росписи и мозаики были созданы Рерихом. Но Рериху принадлежат только мозаики южного портала. Украшение западного портала сделано по эскизам самого Щусева.[20] Детализировал эскиз И.Н.Нерадовский. В мозаике «Спас Нерукотворный и Князья Святые» (1910-1912 гг.) художнику удалось осуществить подлинный синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства.

Мозаика интересна символизмом пространственного решения. Тема врат, входа из реального пространства в идеальное, мистическое, как уже было отмечено, характерна для творчества Рериха в целом. В мозаике Троицкого собора она становится главной. Мозаика портала включает в свой образный строй перспективные арки входа и массивные, украшенные орнаментом двери.

От главной (ведущей к Успенскому собору) аллеи к южному порталу Троицкого собора идет широкая лестница. Живописец, совместно с архитектором, определил положение персонажей мозаики таким образом, что, начиная мерный подъем по широким ступеням лестницы, паломник видит Святых Князей как бы стоящими и встречающими его на верхней ступени. Хотя на самом деле они расположены выше. Учтен архитектурный эффект: если бы нижняя часть мозаики не была украшена декоративными полотенцами, фигуры князей при виде их с подножия лестницы казались бы срезанными. Масштаб изображенных фигур соответствует реальным. Святые Князья словно приветствуют паломников, являясь ходатаями перед Богом у врат Церкви.

В верхней части композиции мы видим Спаса Нерукотворного на фоне Небесного Иерусалима. Образы обращенных к Спасителю Святых Князей имеют аналог в деисусном чине древнерусского иконостаса. Церковный иконостас представляет собой как бы грань между «землей» и «небом». Алтарь же символизирует горнее, райское место. Тогда «Царские врата», через которые выносят святые дары Царя Небесного, символы его крови и плоти, становятся знаком связи мира временного и вечного, сущностного. Прихожанин приобщается к миру духовному через таинство крещения (принятие Святого Духа) и принятие причастия. Перспективный портал в центре композиции соединяет пространство реальное и идеальное — храмовое. Таким образом, пространство интерьера и экстерьера храма включены в сакральное пространство мозаики Рериха.

Жертва Христа дала возможность вечной жизни души для христиан. Не случайно в Почаеве и во Фленове (1910-1914 гг.) следуя древней традиции, Рерих поместил образ Спаса Нерукотворного над перспективными арками портала. Согласно православному преданию, Нерукотворный образ был запечатлен для эдесского царя Авгаря. Посланный царем художник не сумел запечатлеть лик Христа. Тогда Христос умыл лицо и отер его убрусом — платом, на котором остался его облик. Изображение было помещено в нише над городскими воротами Эдессы. В Евангелии переданы слова Христа «Я дверь овцам» (Откр. Х, 7), «Я есмь дверь: кто войдет Мною тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» (Откр. X, 7). Первые христиане нередко изображали на стенах и саркофагах дверь, знаменующую собой Спасителя. П.П.Гнедич описал одно из изображений в искусстве раннего христианства, где под дверью был представлен агнец с крестом, — и на нем надпись: «Ego sum ostium et orileorum» («Я — дверь и овчарня овец»).[21]

Мозаики Рериха являют нам редкий в искусстве XX в. пример синтеза искусств. Синтез оказался возможен благодаря восприятию традиций древнерусского искусства на сущностном, духовном уровне. Новым качеством по сравнению со средневековым искусством было вынесение мозаичного убранства наружу — в экстерьер. Ведь интерьер храма был символически отъединен от внешнего суетного мира и символизировал Царство Духа — Рай. Как было отмечено, на фасаде храма в Пархомовке мы видим своеобразную проекцию центральной алтарной абсиды. А в Троицком соборе нам явлен своеобразный иконостас, вынесенный наружу. Подобный подход характерен для В.А.Покровского, А.В.Щусева, его учеников и для архитектуры модерна в целом. В то же время в таком решении фасадов сказались восточные — пантеистические представления.

Какое же значение придавал Рерих освоению иконописи? Во-первых, оно должно было усилить интерес, почитание и восторг перед достижениями прошлого, содействовать укреплению национального духа. В этой части своего восприятия древнерусского художественного наследия Рерих был близок Васнецову и другим художникам своего времени. В том числе и зарубежным, особенно французским — Матиссу, Дени, Бланшу, Симону, которые «воздали должное нашим иконам и нашему старому искусству» на выставках в Москве и в Париже кануна первой мировой войны. К этому времени стало уже модным коллекционировать иконы «не только как документы религиозные и научные, но именно как подлинную красоту, нашу гордость, равноценную в народном значении итальянским примитивам». В оценке икон Рерихом была одна особенность, неоднократно высказанное им культуроведческое предвидение. Так, ссылаясь на мнение французов о русской иконописи, Рерих подчеркивал, что это «лучшие иноземцы» и ставит их рядом с «лучшими нашими новаторами». Он писал о том, что в иконах проявилось русское народное творчество, которое окажется сродни будущему: «Познание икон будет верным талисманом в пути к прошлым нашим древним сокровищам и красотам, так близким исканиям будущей жизни».[22]