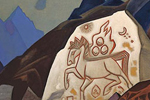

Стремясь проникнуть за грань пространства материального трехмерного мира многие художники конца XIX — начала XX веков обращались к мотиву кристалла, камня, смальты. Они находили ключ к духовной реальности в мозаиках Киевской Руси, в Византийских мозаиках и иконах. В этом одним из первых был М.А.Врубель. Рерих продолжил его поиски уже не в имитации камня масляными красками, а в мозаике. По сути, смальта — имитация драгоценного камня. Случайно ли в картине «Сокровища гор» (1930–1940 гг.) Рерих изобразил кристаллы? Мотив кристалла — один из важнейших в творчестве его ученика М.А.Андриенко-Нечитайло. Наиболее значительна его «Героическая композиция» (1926 г.). Мотив кристалла в основе его многих театральных декораций середины 1920-х годов. Может быть, художники избирают мотив вечного камня, чтобы говорить с нами о вечном Духе?

Современник художника писал: «Если спросить у Рериха, что он больше всего любит, он ответит: камни. Сказочным окаменением представляется мне мир Рериха, а краски его ложатся твердые, словно мозаика, и формы его не дышат, не зыблются, как все живое и преходящее, а незыблемо пребывают, уподобляясь очертаниями и гранями своими скалам и пещерным кремням».[16]

Техника мозаики соответствовала стремлению художника воплощать в искусстве вечное. Он хорошо понимал язык смальты и ее предназначение как материала, способного к большой символической условности. Рерих писал об этом: «Мозаика всегда была одним из любимых моих материалов. Ни в чем не выразить монументальность так твердо, как в мозаичных наборах. Мозаика дает стиль, и в самом материале ее уже зарождается естественное стилизирование. Мозаика стоит как осколок вечности. В конце концов, и вся наша жизнь является своего рода мозаикой... Сила творчества поддерживается разнообразием красок мозаики. Вам нужно, чтобы эти краски на известном расстоянии сочетались в один звучный тон. Для контраста вы разделяете кусок смальты темными границами, и в этих граничных начертаниях тоже заключаются своего рода иероглифы».[17]

Образ крепостных стен горнего Иерусалима в мозаике церкви Покрова создан под непосредственным впечатлением поездки по древнерусским городам 1903—1904 гг. В этюдах: «Надвратная церковь Ростова Великого» и «Кострома. Терем бояр Романовых» мы видим основу для изображения центрального входа в Град. Стены неприступного града создавались по этюдам: «Смоленск. Башня», «Изборск. Этюд башни», «Нижний Новгород. Кремлевские стены», «Печоры. Монастырские стены и башни» и др. В 1905 г. живописец посетил Смоленск, восхитивший его «Годуновскими стенами». В эскизе росписи паруса интерьера храма Покрова художник отказался от подобного конкретного претворения виденных им памятников древнего зодчества. Здесь (и в дальнейшем) творчество художника основывается в большей степени на традициях изображения города в византийских, древнерусских и романских миниатюрах. Его Новый Иерусалим сказочно преображается. В мозаиках Троицкого Собора Почаевской лавры и церкви во Фленове стены Града сияют небесной голубизной, а навершия башен — золотом. Можно отметить близость подобной трактовки образам И.Билибина. Примечательна также родственность эскиза Града для паруса церкви в Пархомовке с рисунком вида Равенны — итальянского города, в котором соединились Запад и Восток (Византия). В таком же синтезированном плане предстает Град в картине «Армагеддон» (1936 г.).

Изображения Рерихом Горнего Иерусалима были созданы в канун первой мировой войны и Октябрьского переворота на тему Апокалипсиса. Многие художники в то время обращались к этой теме. Знаменательно, что Рерих в монументальном искусстве в отличие от станкового («Ангел последний», 1912 г., «Град обреченный», 1914 г. и др.) обратился не к трагическому, а к оптимистическому аспекту темы. Он изображает Царство Духа, где «смерти не будет» (Откр. XXI, 4).

Постоянное обращение к образу Царствия Небесного определялось мировосприятием художника-философа. Рерих творит новую иконографию искусства начала ХХ в. в соответствии с пророчеством о конце эпохи Кали Юга и наступлением Царства Духа. В Восточной философии это связано также с Буддой Майтрейей. Тема обретения человеком царства Духа — основная в творчестве художника. Она получила дальнейшее воплощение в мозаиках Троицкого собора Почаевской лавры и церкви Святого Духа в Талашкине.

В произведениях Рериха, как монументальных, так и станковых, — «Владыки нездешние» (1904 г.), «Властитель ночи» (1918 г.), «Подземелье» (1914 г.), «И мы открываем врата» (1922 г.), «Мощь пещер» (1925 г.), «Вестник» (1946 г.) и др. мотив двери, входа имеет важное символическое значение. В композиции «Покрова» к двери царства Духа устремлена процессия старцев — святых отцов, патриархов. В мозаике портала Троицкого собора Почаевской лавры за род человеческий перед образом Спаса Нерукотворного предстоят у стен Горнего царства Святые Князья Древней Руси. В напоминающем надвратное завершение индийской чайтьи кокошнике храма Святого Духа во Фленове образ Спаса расположен между стенами Нового Иерусалима — буквально на уровне дверей.