«Везде» - так назвал свою статью, посвященную знаку Знамени Мира, Николай Рерих. Действительно, знак этот, предложенный им для охранительного Знамени, необычайно широко распространен в искусстве разных времен и народов. Находя его на различных изображениях, Н.Рерих записывал свои наблюдения и считал, что "для многих будет полезно запомнить" [53, т. 1, с. 150]. Первый список был небольшой: "Прислана копия с древней иконы Святого Николая Чудотворца... утвержденная к печатанию митрополитом Антонием. Из других мест прислан снимок с издания типографии Киево-Печерской Лавры шестидесятого года - служба Преподобному Сергию, игумену Радонежскому Чудотворцу. Из Испании посылается снимок с изображением Святого Доминго из "Силоса" (археологический музей Мадрида). Также из Испании посылается изображение Святого Михаила, работы Бартоломео Вермехо (1440)" [53, т. 1, с. 150].

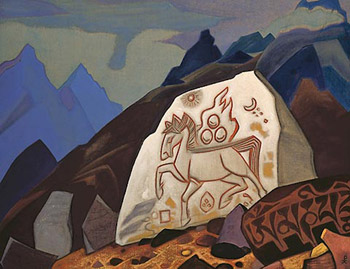

Увиденное в Пекине пробудило еще целый ряд образов. "В Храме Неба тоже оказался знак Знамени. Тамга Тамерлана состоит из того же знака. Знак трех сокровищ широко известен по многим странам Востока. На груди тибетки можно видеть большую фибулу, представляющую собою знак. Такие же фибулы видим мы и в кавказских находках, и в Скандинавии. Страсбургская мадонна имеет знак этот так же, как и святые Испании. На иконах Преподобного Сергия и Чудотворца Николая тот же знак. На груди Христа, на знаменитой картине Мемлинга, знак запечатлен в виде большой нагрудной фибулы. Когда перебираем священные изображения Византии, Рима, тот же знак связывает Священные Образы по всему миру... На горных перевалах нерушимо остается тот же знак. Для выражения быстроты, поспешности, нужности знак несет Конь Белый. А видали ли вы в подземельях в Римских катакомбах тот же знак?" [53, т. 1, с. 202].

В 1935 году, во время монгольской экспедиции, Рерих опять встречает знакомое изображение. "Скала монастыря Шара Мурена вся усеяна синими знаками Знамени Мира. На черкесских клинках гурды тот же знак. От монастыря, от священных предметов и до боевого клинка везде тот же знак. На щитах крестоносцев можно его видеть, и на тамге Тамерлана. На старинных английских монетах и на монгольских печатях - везде тот же знак. Не значит ли эта повсеместность, что всюду о нем нужно вспомнить? Не значит ли, что поверх отдельно народных обозначений всюду живут объединительные и напоминательные знаки, лишь бы разглядеть их и запомнить твердо? Оба условия: разглядеть и запомнить - одинаково нужны" [53, т. 1, с. 540].

"Разглядеть" и выявить во всей полноте пространственно-временное бытование знака - задача достаточно сложная. Так же непросто "запомнить" и объединить все разнородные памятники искусства со знаком Знамени Мира какими-то семантическими взаимосвязями. Соответствующие исследования пока еще очень малочисленны [28; 35]. Несомненно, ученым предстоит здесь немалая работа. В какой-то мере картины самого Николая Константиновича могут служить при этом путеводной звездой.

К произведениям со знаком Знамени Мира Рерих относил не только те, где знак изображен в своем полном завершении, но и те, на которых знак нарисован без окаймляющей окружности, и даже те, на которых три окружности разнесены достаточно далеко, как на иконах Святого Николая или Сергия Радонежского. Кроме того, в древнерусском искусстве встречается и слитное изображение кругов в виде трилистника, родословная которого также глубока.

Знак Знамени Мира появляется еще в эпоху камня. В Хакасии, в поселении Малая Сыя, датировка радиокарбонатом которого составляет 34-32 тысячи лет, В. Ларичев обнаружил небольшую каменную пластину [36, рис. 23, 24]. На ней аккуратно просверлено три круглых отверстия, образующих треугольную композицию. Как считает ученый, в начальный период верхнего палеолита производились достаточно точные астрономические наблюдения, и данная пластина могла использоваться для этих целей в качестве измерителя - визира [36, с. 78]. Обращает на себя внимание применение золотого сечения при изготовлении этого уникального произведения.

На донце глиняного неолитического сосуда из Триполья три круга в центре разделяют убывающий и возрастающий серп луны [24, рис. 23]. Различные фазы ночного светила, перемежающиеся рядом черточек, по-видимому, говорят о счете по лунному календарю. Узор же на внешней кайме из тридцати лепестков свидетельствует о солнечном месяце.

С календарными представлениями связана серия более поздних произведений, в основе которых лежит знак Знамени Мира. Протоиндийское "колесо времени" представляло собой окружность с шестью спицами, вероятно, по числу сезонов.

Другим обозначением года был сердцеобразный символ. На датированной III тысячелетием до н. э. печати изображен тур - единорог, знаменующий собой год, на плече которого начертан лепесток лотоса с тремя колесами [1, с. 88]. Известен также амулет сердцеобразной формы с тремя концентрическими кругами, передающими календарную информацию [1, с. 89].